Imagem: Painel (Reprodução) “Mulheres de Tejucupapo – Tributo a Goya” da pintora pernambucana Tereza Costa Rêgo

Para Carta Maior

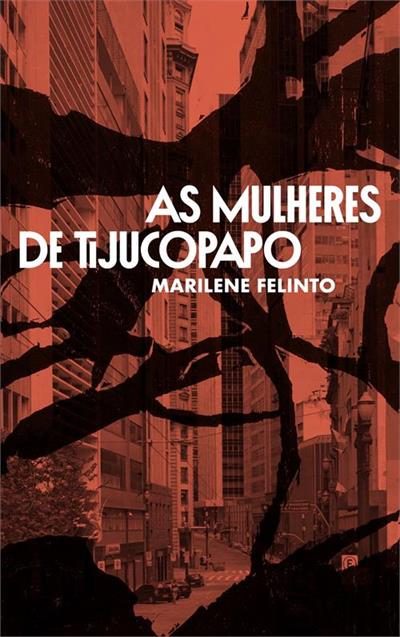

Neste mês de junho, a editora Ubu traz a quarta edição de As Mulheres de Tijucopapo, romance da escritora Marilene Felinto, publicado em 1982.

Nascida em Recife, Marilene viveu o drama do êxodo nordestino ainda criança, chegando em São Paulo em 1968. O livro conta a história através de Rísia, alter ego da escritora que tinha apenas 22 anos, quando o livro foi publicado e se tornou um grande sucesso de crítica.

Me disseram que eu vivo é em guerra. Em pé de guerra. E vivo mesmo, e acrescento que vivo em batalha, em bombardeio, em choque. E só vou conseguir sossegar quando matar um. É que quando eu era pequena alimentei durante todo o tempo a ideia de matar meu pai. Não matei. Não o matarei mais. Mas ficou a vontade, essa de matar um (p.20).

Nós batemos em retirada no meio de porcos e galinhas e pedaços de tapioca amanhecida, entre catabius e sacolejos de um pau de arara, para um hotel imundo no Brás de São Paulo enquanto papai, o louco, alugava um porão qualquer onde nos socar (p.95).

A reedição inclui sólida fortuna crítica sobre o texto, com prefácio da editora e poeta Beatriz Bracher; posfácio da professora Leila Lehnen (Brown University) e ensaio do professor João Camillo Penna (UFRJ).

Também acompanham comentários da poeta Ana Cristina César, da filósofa Marilena Chauí (USP) e dos professores Viviana Bosi (USP) e José Miguel Wisnik (USP).

Vencedor dos prêmios da União Brasileira dos Escritores (1982) e do Jabuti (1983), o romance tem traduções em inglês, francês, catalão e holandês.

Rísia é essa “mulher sozinha na estrada”, uma “menina completamente esculhambada” quando criança, que vai construir sua ancestralidade guerreira, negra, nordestina, feminina e amazona, a partir da ruptura de um elo dada a venda de sua mãe quando criança.

(…) Minha vó era tão negra que se arrastava. Ela levava minha mãe, a que seria dada. Minha mãe veio num caçuá. Minha mãe foi dada numa noite de luar. Minha avó não podia. Era o seu décimo e tanto filho. Não podia matar mais um daquela fome que era toda de farinha e charque e falta d´água. Minha mãe seria dada. Minha mãe era novinha como um filhote. Eu chorava como nunca (p.24).

Wisnik observa o livro como uma história de trauma e triunfo:

“Livro de trauma e triunfo, criança recém-nascida (uma ´infância são ânsias´) que esperneia e estraçalha o céu em um canto temerário, mais uma visão inesperada do auto de Natal pernambucano em escala nacional, onde Severina é uma menina que já passou do cartão da Unicef à Universidade, e inventa o seu renascimento voltando às fontes míticas das fortes mulheres de Tijucopapo (…) Marilene arrasa, cava sulcos cortantes no mapa do novo escrever brasileiro, refazendo em coriscos cruzados o circuito de sua infância nordeste-pernambucana e sua ida para o polo centro-sul São Paulo” (p. 229).

Criadora da própria origem, observa Leila Lehnen, Rísia irá criar “uma genealogia de mulheres amazonas, as mulheres de Tijucopapo, inserindo a mãe, e salvando-a de seu destino”. São as mulheres de Tijucopapo em referência às pernambucanas que expulsaram os holandeses do município, guerreando com as armas que dispunham, nos idos de 1646.

“Essas mulheres são guiadas por um ethos que rejeita as soluções simples. São mulheres que floresceram na ambiguidade e no conflito, nas lutas inevitáveis de suas vidas, e nas batalhas históricas de que são protagonistas – ainda que não sejam reconhecidas como tais. Rísia é Dandara, é Luiza Mahin, é Carolina de Jesus, é Marielle”, complementa Lehnen (p.180).

Origem e deslocamentos

Em busca dessas mulheres, ao longo de nove meses e 33 capítulos, Rísia subirá pelo mapa imaginário, cada vez mais longe da São Paulo “sempre não”, “sempre nada”.

Nesta cidade de onde saio, essas tardes de domingo sem pipoqueiro a passar na rua, sem eu de roupa limpa sentada na calçada à espera do vendedor de roletes de cana. Nada, não há nada mais. Eu vejo entardecer. Eu precisei ir-me embora. Não pude aguentar essas tardes (p.86).

Esse deslocamento, analisa Beatriz Bracher, aproxima o romance de um livro de viagem, em geral, narrativas que trabalham “com a fricção entre o personagem e o mundo”.

Neste romance, “o mundo está sendo construído. É um ser tão orgânico quanto a narradora, Rísia, e com ele se mistura. A estrada é a escrita, e o mundo, o passado de Rísia” (p.8).

Marilena Chauí, por sua vez, analisa-o como livro bíblico porque “interroga a origem da culpa”. E “a culpa é da mãe, dessa mãe que não pôde nascer, grávida pra abortar, dada, flácida, traída e traidora, cuja resignação – ´você pensa que o céu é perto?´ – oculta a impossibilidade de todo afeto”.

A culpa é desse pai “sempre ausente, cheio de amantes, açougueiro e contrabandista, engravidando a mulher, surrando a filha”, dos irmãos, das amantes do pai, da casa “onde a semana se passa na violência recíproca e o domingo se arrasta no silêncio mútuo”.

Em última instância, “a culpa – maior e única – é a miséria” (p.225-227).

Uma “reflexão sobre a marginalização socioeconômica e sobre como esta determina a geografia física e imaginária que encontramos em muitos escritos da chamada literatura periférica”, situal Leila Lehnen.

Linguagem

Pena ressalta a escrita “essencialmente genealógica” do romance. Uma “língua destruidora e justiceira retira [que] sua força da injustiça que escreveu no corpo o destino de traições”. Pretende-se “assassinar a língua materna, estruturada e possuída pelo pai; destruir São Paulo, a capital do capital; por meio de uma força coletiva feminina originária”, avalia.

Uma prosa poética, apontava Viviane Bosi, em 1992, que “alterna ritmos pesados e leves, em cadência de arrebentação: espraia e reflui, arreganha ou alarga. Há momentos pedregosos, ásperos, pontudos, que vêm de encontro ao leitor para feri-lo, para cuspir torrões de terra; e outros aplainados, em remanso”.

“Não há, em geral, meios tons”, destaca. “A enunciação é imperativa, genuína como o agreste nordestino: ensolarada, áspera. Isto confere ao livro um tom abrupto, de criança exasperada e ressentida ardendo por reencontrar o seu trono interior. Mas, para recuperar essa pureza invicta do animal, carece vomitar as traições engolidas, as esculhambações com que a vida a foi castigando” (p.234).

Dez anos antes, a poeta Ana Cristina César também escrevia sobre As Mulheres de Tijucopapo, considerando-o um “livro vital, intenso, loucamente atormentado pela questão do feminino”.

“Femininamente significa aqui: de forma errante, descontínua, desnivelada, expondo com intensidade muito sentimento em estado bruto. Significa também: dirigindo-se eternamente a um interlocutor, falando sempre para alguém como numa carta imensa. Mas ao mesmo tempo, esse feminino transborda um excesso inquietante. Ao longo do livro trava-se uma luta com esse feminino excessivo, com esse a-mais, porque o excesso se situa à beira de uma amedrontadora indefinição, à beira de uma impossibilidade de afirmar, afirmar-se, dar forma, acabar-se” (…)

Como não sucumbir ao ´a-mais´ de loucura das mulheres?” (230-231).

Encontre o Livro:

As Mulheres de Tijucopapo

Marilene Felinto

Ubu, 2021 – Compre aqui

Encontre a autora:

Felinto também é tradutora e autora de outros romances e ensaios, entre eles: Autobiografia de uma escrita de ficção – ou: porque as crianças brincam e os escritores escrevem (Ed. da autora, 2019), Fama e Infâmia: uma crítica ao jornalismo brasileiro (Ed. da autora, 2019); Contos reunidos (Ed. da autora, 2019) e Sinfonia de contos de infância (Ed. da autora, 2019).